27年度 モデル1 移乗支援(非装着型)

公益財団法人 北九州産業学術推進機構

導入機器の概要

- 機器名:移乗アシスト装置

- 機器メーカー:株式会社安川電機

移乗支援、見守り支援の2分野から各々2機器を導入し実証評価

移乗アシスト装置は、ベッドと車イス間の移乗において、介助者にも、要介護者にも優しい全く新しいタイプの移乗機器で、介護・福祉現場での介助者不足や介助者の負担軽減に貢献し、新しい介護スタイルの実現を目指す。

本機器の主な特徴は次の通り。

①介助者1人で移乗可能

要介護者のベッド・車椅子間の移乗を介助者が1人で介助できる。全方向移動キャニスターの採用でベッド間や居室間の装置の移動が自由自在。アームに付けたタッチセンサにより直感的な操作が可能。

移乗アシスト装置

②介助者の抱え上げの負担ゼロ

装置による抱え上げのパワーアシストで、介助者に負担を与えない。スリングシートを活用し要介護者の体型にフィットしたリフトアップが可能。

③安全・安心の姿勢制御

ベッド、リクライニング車椅子、通常の車椅子等、要介護者が正しい姿勢で移乗できるように、骨盤の傾斜を最適な角度にすることが可能。

機器導入経過の概要

機器導入前の課題

介護現場の見える化。「いつ・どこで・どのような作業・どのくらいの時間」を明らかに

介護業務上の課題分析については、北九州市が進める国家戦略特区事業で実施した作業観察データを活用した。作業観察では、介護現場の『見える化』、具体的には、介護職員が「いつ」「どこで」「どのような作業」を「どのくらいの時間」をかけて作業しているのかを明らかにした。

【作業分析方法の概要】

①観察方法

- 介護職員の動作を観察し、対応する項目をタブレットに入力し、時間を記録

- 30秒毎に作業姿勢評価手法のOWASコードを入力

②観察対象

- 観察期間:2施設 各5日間 約330時間

- 観察対象:昼間 42人 夜間 2人

- 収集データ:約37,000(30秒スナップリーディング)

③観察項目

-

◇基本的項目

- 日付、観察対象者(介護職員)、時間(30秒単位) ◇時間的負担項目

- 作業分類:作業分類(13項目)、要素動作(230項目)

- 付帯情報:場所、介護対象者、従事人数、使用機材 ◇身体的負担項目

- 作業姿勢、作業姿勢評価、心拍数、活動量レベル、歩行数

|

|

|

| 介護業務の流れを観察 | 職員の動きをタブレットに入力 | タブレットの画面(例) |

【作業分析結果の概要】

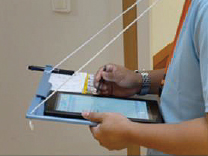

①作業分類による分析結果

一連の介護作業に沿って行った作業分析の結果、作業分類別では、「職員の行動(介護記録、職員同士の会話、見守り等)」「食事・水分補給」「排泄」「移乗・移動」の順に多く、この4分類で、介護全体の75%を占めていた。「移乗・移動」では、「車椅子を押す(3.4%)」、「ベッド⇔車椅子の移乗(1.7%)」が多かった。

移乗アシスト装置がサポートする動作(車椅子移乗時のベッド上の体位変換、車椅子とベッド間の移乗、車椅子の座り直し)が全体に占める割合は2.4%と、介護業務全体の中でも比較的大きな割合を占める業務と言える。

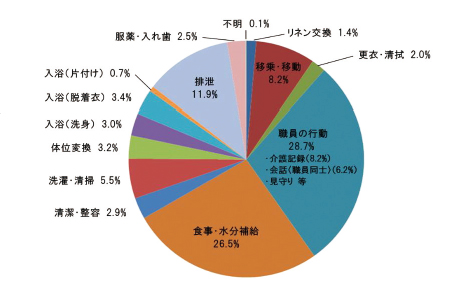

②作業姿勢による介助作業負担推定結果の概要(OWAS法による評価)

改善すべき作業姿勢(AC3:可能な限り早く改善すべき及びAC4:直ちに改善すべき)の割合は全体で8.4%と高く、改めて介護業務の身体的負担が大きいことがわかった。

図1 介護業務全体における作業分類の割合

作業分類別では、「体位変換」、「更衣・清拭」、「排泄」、「入浴(脱着衣)」、「移乗・移動」の順に多く、2割程度が改善すべき作業姿勢であった。個々の要素動作別では、改善すべき作業姿勢の割合は「移乗・移動」と「体位変換」が大きく、その頻度は、「排泄」及び「移乗・移動」に多い。移乗アシスト装置がサポートする要素動作は、改善すべき作業姿勢の割合、頻度ともに高く、身体的負担軽減にあたって解決すべき重要な課題といえる。

図2 要素動作におけるOWAS評価

機器導入後の経過

実証施設毎に職員との協議重ね導入を決定

移乗アシスト装置を活用した「ベッドと車イス間の移乗介助」の負担軽減に向け、実証施設毎に職員との協議を重ねながら、以下の手順によって移乗アシスト装置の導入を進めた。

- 施設職員との協議を経て導入する介護ロボットを決定

機器の概要及び特長の確認、対象者、具体的な使用場面の想定等 - 倫理審査委員会開催及び承認(外部機関に委託)

- 実証期間中の事故等に備えた損害保険加入

- 施設入居者及び家族説明会の開催

- 施設職員及び要介護者本人または家族から同意書の取得

- 施設毎に導入研修の実施

- 施設における実証開始

機器活用のためのフォローアップ

メーカーを講師に、機器を実演・説明

職員同士で移乗介助を実施

メーカー(安川電機)担当者を講師として、マニュアル(暫定版)と機器の実演により、操作方法や禁忌事項、使用場面等を説明し、その後、職員同士で移乗介助を実施した。

勤務ローテーション等の都合上、全員の参加が得られなかったため、参加できなかった職員に対してメーカー担当者が使用前に随時教育することでフォローアップする形とした。

≪今後の改善点≫

対象機種は最終製品化直前の機器であり、使用時にメーカー職員の立会いが必要であった。このため、職員が自由に使用して練習する機会が取れず、操作の習熟に時間を要した。複数回に分けての開催や、段階別(初期編、実践編など)研修の導入などの内容充実を図るとともに、職員間の情報共有や導入後の補足研修など継続的にスキルアップを図っていく必要があった。

機器と施設・介護方法の適合

職員からの改善意見をフィードバック機器の機能性向上につなぐ

①フォローアップ体制の構築

施設からの要望、実証期間中に発生した問題点や故障等に迅速に対応するため、当財団が中心となり、開発メーカー(安川電機)、介護施設、北九州市関係部署によるフォローアップ体制を構築した。さらに、実証期間中はメーカー職員及び理学療法士が立会っており、要望等に随時対応できる体制であったこともあり、特に問題となる事案は発生しなかった。

②メーカーへのフィードバック

実証を通じて施設職員から出された改善点をメーカーにフィードバックした結果、最終製品化にあたり以下の改善点が採用され、機器の機能性向上につなげることができた。

- アームのチルト操作性向上(チルトアップ・ダウンがアーム上部のタッチセンサで可能)

- 脚部開閉ペダルの操作性向上(脚部開閉機構の踏み込みやすさが向上)

- 昇降時動作の静音化(昇降構造メカの変更)

- 操作性の向上(ハンドル位置の最適化、グリップ追加、コントローラのデザイン変更)など

実証評価の結果

メーカーと理学療法士が使用状況を観察・測定。

介護職員に対しアンケート実施

(1)実証評価の概要

①実証期間

各施設2回実施(1回目:1週間、2回目:2週間)

②対象者

- 自立での起立、移乗が困難な要介護者、体格や拘縮等により、移乗負担の大きい要介護者

- 施設A:5名(平均要介護度:4.6)施設B:4名(平均要介護度:4.3)

③測定方法

- メーカー担当者と理学療法士が使用状況を観察・測定

- 終了後、介護職員に対するアンケート実施

④測定項目≪19項目≫

使用日時、移動場所、目的地、移乗パターン、介助人数、保管場所、使用スリング、移乗目的、作業時間、要介護者の状態、移乗後の姿勢の修正の有無、介助者の腰痛、介助時の身体的負担・時間的負担・操作負担、ヒヤリハット、事故の有無、コメントなど

(2)主な実証評価結果

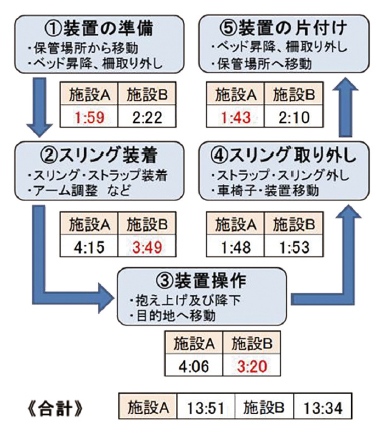

①実証期間

アシスト装置操作に要する時間を作業手順に沿って測定した結果、両施設とも13~14分程度の作業時間を要したが、スリング取り外しを除く作業において、所要時間に差が生じている。

その主な要因としては、職員の動線に近い保管場所の確保、スリングシート装着やリフト操作のスキル、居室内のベッドや家具の配置と考えられる。装置を利用しやすい環境整備を行うとともに、装置を使いこなしてスキルアップすることが重要である。

なお、装置の移動と片付けを除く作業(スリング装着~装置操作~スリング取り外し作業)で、平均9分から10分程度の時間を要しているが、早い人では6分半程度であり、作業時間の目安となるものと考える。

図3 要素動作におけるOWAS評価

②介助人数(2人介助から1人で移乗可能か)

実証対象者9名のうち3名が2人介助を要していた。この3名の中で、1名は不随意運動があるため従来どおり2人介助で対応したが、残る2名は装置を利用することによって1人介助で移乗可能となった。これにより、移乗の際に介護職員が他の1名を呼びに行く必要がなくなり、移乗のタイミングを待つということがなくなった。

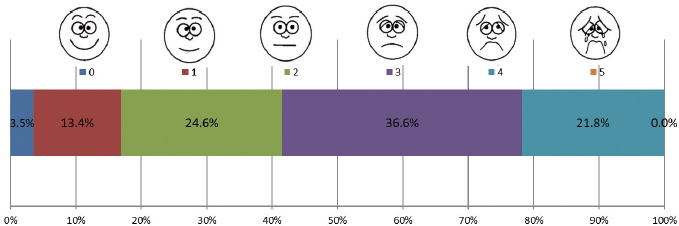

③要介護者の状態(FACEスケール)

2及び3が約61%と概ね平穏な状態であったといえる。一方で、4も約22%であり、装置での移乗が初めてで

不安な様子の要介護者も見られた。そのような場合に、介助者が要介護者に対して声掛けを十分に行いながら操作した場合には、要介護者に安心した様子が見られた。声掛けなどコミュニケーションを図りながら使用することで要介護者の負担感も薄らぐものと考える。

図4 装置使用時の要介護者の状態

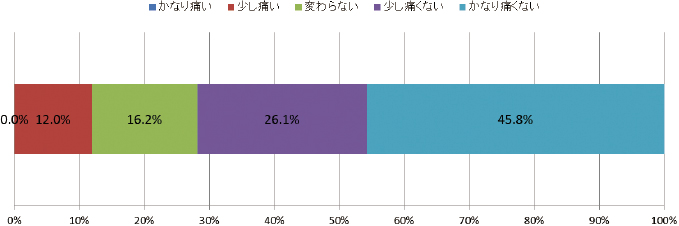

④介助者の腰痛に対する負担軽減効果

装置を使用して要介護者を移乗介助する際の腰の痛みを人的介助時と比較し、5段階で回答してもらった。腰痛が軽くなったと感じた割合は、「少し痛くない」と「かなり痛くない」を合わせて72%と腰痛に対する負担軽減効果が表れているものと考えられる。

一方で、人的介助に比べて腰痛を感じた割合は約12%であり、この要因としては、スリングシートの敷き込み時が最も多く、次いで要介護者を抱え上げた状態での装置の移動であった。

なお、この割合は、施設Aが23%、施設Bが6%と大きな差が生じている。この要因としては、施設Bには浴室等に天井走行式リストが設置されスリングシート使用に慣れているのに対し、施設Aはスリングシート使用が初めてであり敷き込み時の中腰姿勢に負担を感じたこと、また、床材が柔らかく装置のキャスタが沈み込むため、移動時により負担がかかったことによるものと考えられる。

図5 腰痛に対する負担軽減効果

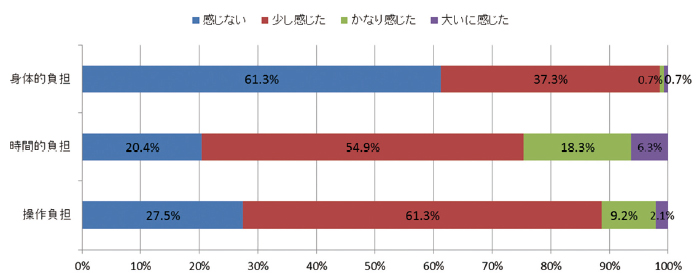

⑤介助者の負担感

装置の操作に対する身体的、時間的、操作に対する負担感を4段階で評価してもらった。

装置使用に対する身体的負担は、「感じない」「少し感じた」の合計が約98%と、感じられないか、あっても軽度であった。

時間的負担は、「少し感じた」が約55%と軽度の負担を感じる職員が多い。また、「かなり感じた」「大いに感じた」を合わせて約25%と負担を感じる職員も多かった。この割合は施設Aで43.7%、施設Bで14.9%と大きな差が生じており、施設Bの方がリフト操作やスリングシートの装着に慣れていることによるものと考えられる。

操作負担は、「少し感じた」が約61%と軽度に感じる職員が多く、「かなり感じた」「大いに感じた」職員も見られ、もう少しコンパクトな方が扱いやすいとの意見が多かった。

なお、時間的負担と操作負担は、使用回数の増加とともに、「少し感じた」「感じない」に軽減されていく傾向にあった。

図6 腰痛に対する負担軽減効果

⑥装置に対する満足度

調査には福祉用具満足度評価(QUEST)第2版を用い、「全く満足していない」=1、「あまり満足していない」=2、「やや満足している」=3、「満足している」=4、「非常に満足している」=5の5段階で評価し、装置を使用した介護職員にアンケート方式にて調査した。

施設Aでは、装置の満足度は、3.13となった。特に重さに対する満足度、調節のしやすさに対する満足度が2.75、2.83と低かった。一方、施設Bでは、装置の満足度は3.48と施設Aに比べ高い得点となった。また、質問2重要と思う項目については、両施設とも安全性が最も多く、ついで使いやすさ、重さの順となった。

今後の課題と展望

時間的負担と身体的負担を

トータルに軽減する介護ロボットが望ましい

本事業を通じて、移乗アシスト装置を活用した移乗介助は、人的介助と比べて作業時間が増加するものの、以下のような点において、介護職員の身体的及び精神的な負担軽減効果が見込まれることが確認できた。

- 移乗介助時の介助者の腰痛発生リスクを低減できる。

- チルト機能により、要介護者を良姿勢で車イスに着座させることができる。また、車イスに深く座らせる際のスリングを引く、要介護者の膝を押すといった作業が不要になる。

- 抱え上げによる移乗時の、転倒、転落事故を防ぐことができる。

- 2人介助が必要だった要介護者の移乗が1人で可能となる。

また、移乗アシスト装置を効果的に活用するにあたっては、以下の事項について施設側に理解いただく必要があることがわかった。これらの内容をメーカーにフィードバックし、今後の普及につなげていきたい。

①「時間的負担軽減(業務効率化)」と「身体的負担軽減」の視点

時間的負担と身体的負担を同時に軽減する介護ロボットが望ましいが、移乗支援では身体的負担は軽減される一方で作業時間が増加する傾向にある。このため、日常的に忙しい介護現場にアシスト装置が普及しにくい状況にある。

そこで、介護記録の自動化など業務効率化を図って直接介護に充てる時間を増やし、そこにアシスト装置を導入するといった施設の介護業務をトータル的に捉えた改善を検討する必要がある。

②正しい使用方法の理解・習得とスキルアップ(使いこなし)

アシスト装置の効果を得るためには、段階別の導入研修や練習機会の確保、導入後の定期的な勉強会を通じて、施設職員が正しい使用方法を理解・習得し、継続的にスキルアップを図ることが不可欠である。

③使用のタイミング(場面)を計画的に設定する

アシスト装置を効果的に活用するためには、現状の計画に装置使用を組み込むのではなく、装置活用を前提に介護時間の増加を織り込んだ計画の作成が必要である。

また、初めから多くの場面で使用するのではなく、余暇など比較的余裕のある場面からスタートし、操作に慣れた段階で食事や入浴といった時間的に限られた場面へと使用のタイミングを広げていくことが望ましい。

④使用環境、保管場所等の重要性

装置を取り扱いやすい空間にしているか、保管場所を職員の動線に近い場所に確保しているかなどの使用環境や保管場所等の配置が重要である。また、キャスタを有する移乗(非装着)支援機器の場合は、床の材質も重要である。