27年度 モデル5 移乗支援(非装着型)

社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団

導入機器の概要

- 機器名:移乗サポートロボットHug

- 機器メーカー:富士機械製造株式会社

人の立ち上がり動作に基づいた昇降機能

- 人の立ち上がり動作に基づいた昇降機能:利用者の残存機能を活かし、介助量軽減を図る。

- 胸部を昇降するクッション部(インターフェース部)に乗せて、立ち座りを介助する:リフトに比べ、スリングシート装着の時間が省ける。

- 小型設計(全長723×全幅562×全高995mm):トイレなど、狭いスペースの使用に有効。

機器導入経過の概要

機器導入前の課題

現状調査票を用い対象職員にヒアリング

【分析方法】

対象:従来型ケア、ユニットケア各1フロアの介護職員

方法:現状調査票を用いて新鶴見ホームの事業責任者が対象職員にヒアリング

調査項目:職員の腰痛、移乗介助の状況、Hugの利用イメージ等

【分析結果】

- 介護者、利用者の状況

| 本館5階:従来型ケア | 新館2階:ユニットケア | 計 | |

|---|---|---|---|

| 腰痛有り/全介護職員数 | 8/31名(約26%) | 6/10名(60%) | 14/41名(34%) |

| 2人介助要する方/利用者数 | 16/48名(約33%) | 6/20名(30%) | 22/68名(32%) |

| 頻度が高い場面 | ①車椅子⇔トイレ ②車椅子⇔ベッド |

①車椅子⇔ベッド ②車椅子⇔椅子 |

- 課題

| 利用者 | ・動作負担 ・介助時の皮下出血リスク |

|---|---|

| 業務(介助者) | ・介助動作負担 ・腰痛(体格差、介助量) ・介助に時間がかかる |

| 組織運営 | ・適切な福祉用具が足りない ・2人介助時、見守る職員が足りなくなる |

機器導入後の経過

アセスメント、研修、利用者選出・同意形成から臨床業務導入へ

【事業プロセス】

- H28年9月:介助負担が大きい移乗介助に焦点化してアセスメント

- 10月:介護職員に対するHugの研修

- 11月:介護職員を対象にした倫理審査(横浜市リハビリテーション事業団の倫理審査委員会にて実施)、Hug利用者の選出、利用者・家族に事業の説明と同意

- 12月~H29年3月:Hugの臨床業務導入

機器活用のためのフォローアップ

2回で1セットの研修。受講者全員が参加可能なようにスケジュール調整

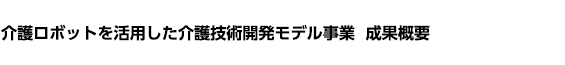

【研修】

- 目的:Hugの理解

- 受講者:新鶴見ホームのHug導入フロアの職員9名

- 講師:リハセンター作業療法士(OT)2名、理学療法士(PT)1名、富士機械製造株式会社職員3名

- 場所・用具:新鶴見ホームの会議室、Hug2台、電動ベッドなど、

- 方法:研修1、研修2の2回で1セット。研修1回あたり1.5時間。受講者全員が参加可能なようにスケジュール調整実施。全部で4セット実施し、1回あたり受講者2~3名。各種マニュアル、チェックシート等を作成し活用した。

|

|

|

|

【結果】

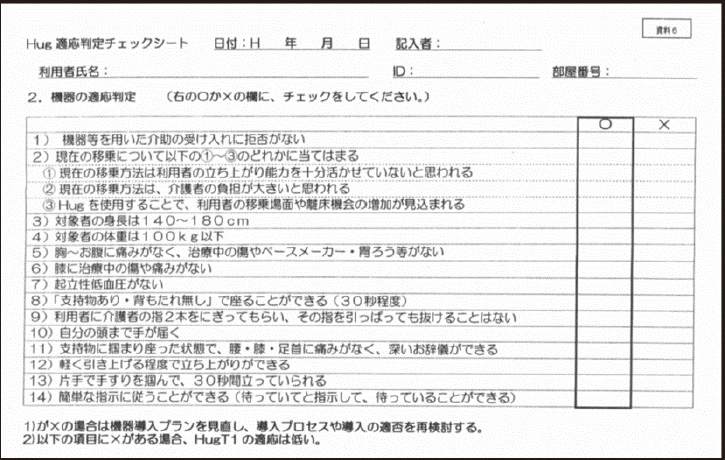

【研修2アンケートより】

- 2回行うことで、Hugに慣れ自信につながる

- 不適切な操作方法も学べて良かった

- 使用対象の方がイメージできた

実証評価の結果

生活場面に機器導入でき、6割の職員で身体的負担を軽減

【倫理審査】

新鶴見ホーム職員への倫理的配慮として当事業団の倫理審査委員会で審査した。

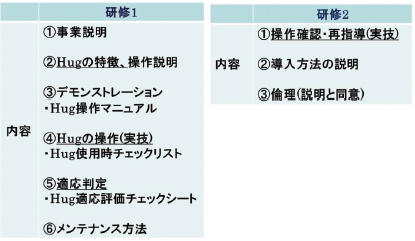

【利用者の選出】

Hug適応判定チェックシートを基に介護職員が選出。本人・家族の内諾が得られた4名が参加。

| 性別 | 年齢 | 介護度 | 疾患名 | |

|---|---|---|---|---|

| ケース1 | 女性 | 90歳代 | 要介護5 | 後縦靭帯骨化症 |

| ケース2 | 男性 | 70歳代 | 要介護5 | 頸髄損傷後遺症 |

| ケース3 | 女性 | 80歳代 | 要介護5 | 脳梗塞(左片麻痺) |

| ケース4 | 女性 | 90歳代 | 要介護4 | アルツハイマー型認知症 |

【説明・同意】

利用者4名全てに対して、本人・家族に対してリハセンターのOT,PT、新鶴見ホーム介護職員、富士機械製造株式会社職員の3者で事業目的などを説明し、同意を得た。

【利用者評価】

臨床業務導入にあたり、利用者評価を実施。

- 目的:Hugの適応確認、利用者個別のゴール、プラン設定

- 方法:リハセンターのOT、PTが心身機能検査。加えて介護職員からの情報に基づき利用者、介護職員、OT、PTで協議しゴール・プランを設定した。

【例:ケース4 H28年12月5日に評価実施】

| 課題 | 短期ゴール | プラン |

|---|---|---|

| ・認知機能低下 ・下肢筋力低下 ・前傾姿勢が困難 |

1人介助でHugを用いて ベッド⇔車椅子移乗 |

Hugを用いて2人介助で前傾姿勢から起立練習 |

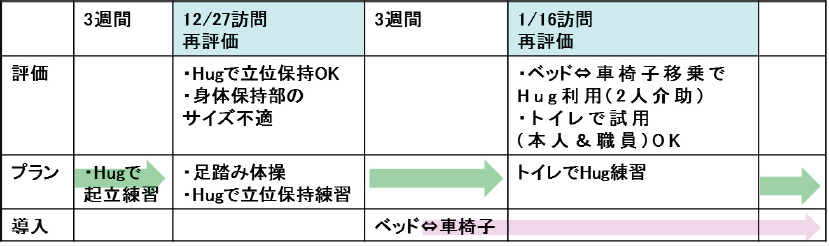

- 上記プランで3週間練習してもらい、訪問し再評価したところ、起立に加えて立位保持10秒可能。一方、身体保持部の大きさが不適であり、富士機械製造株式会社にフィードバックした。プラン:筋力向上のための足踏み体操、Hugで立位保持練習とした。

- さらに上記プランで3週間練習してもらい、訪問・再評価したところ、ベッド⇔車椅子移乗でHugの利用が実施され、生活場面での導入が実現。また、本人と介護職員とでトイレでHug試用したところ利用可能であったため、新たなプランとしてトイレでHug練習を追加した。

【途中経過】

- 4ケース全て平成28年12月に評価を実施し、その後アプローチした。アプローチはOT、PTが新鶴見ホームを訪問し、利用者、介護職員に会って聴き取り、Hug使用動作確認により実施。訪問には適宜富士機械製造株式会社職員が同行し、Hugに関する設定などに関して聴き取りなどから調査した。訪問は約2カ月間で計6回実施。

- 評価から約2カ月後の平成29年2月14日現在で、4ケース中3ケースで生活場面にHugの導入ができた。1ケースは本人の希望なく中止。

- 業務(介助者)レベル:介護職員の身体的負担の軽減(5/8名 約6割)

- ロボットの改良すべき点として、身体保持部の位置、サイズ、持ち手部分の太さ、素材が挙がり、今後、富士機械製造株式会社にて対応することとなった。

今後の課題と展望

利用者、介護者、組織運営の各段階でロボット導入の長期的効果の判定を

【事業実施のポイント】

- 作業療法士、理学療法士の関与:Hugを用いた介護技術開発支援においては、OT、PTの関与が有効であったと考える。

具体的には以下の通りである。- 研修:介護ロボットの特徴にあった利用者選定の支援

- 評価:利用者の状態に応じたゴール、プラン設定の支援

- 訪問・再評価:生活場面での練習方法、介助方法の指導

- 研修

受講者は少人数。勤務状況に配慮した受講スケジュール設定。1回目で操作方法を学び、2回目で復習。利用 者の適応を学ぶ機会とした。以上が効果的であった。 - 導入

まず利用者と介護職員で練習してHugに慣れる。次に生活場面(ケアプラン)に落とし込むようにし、段階的に 進めたことが有効であった。 - 課題

ロボット導入の長期的効果(利用者、介護者、組織運営の各段階における)の判定。