27年度 モデル6 見守り支援

社会福祉法人青森社会福祉振興団

導入機器の概要

- 機器名:ネオスケア(Neos+Care)

- 機器メーカー:ノーリツプレシジョン株式会社

利用者の危険予兆行動を検知

職員携帯のモバイル端末に通知

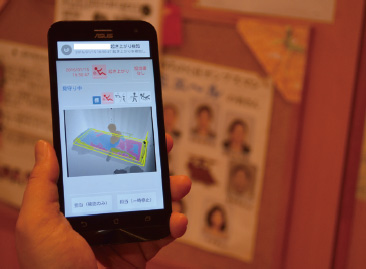

ネオスケアは、利用者の危険予兆行動(起き上がり、端座位/柵越え、離床、ずり落ち)を検知し、職員が携帯するモバイル端末に通知するシステムである。

通知を受けた職員はモバイル端末に表示される居室内ベッド付近のリアルタイム画像(プライバシーを配慮したシルエット画像)により利用者の状態を確認し、緊急性を判断できる。

通知以外でも職員はモバイル端末を操作することにより利用者の状態を必要時に確認することができる。

管理サーバーに保存された履歴画像により、万一事故が発生した場合でも、事故の原因と事故による利用者の被害状況を確認することができる。

|

|

| ネオスケア本体① | ネオスケア本体② |

|

|

| モバイル端末① | モバイル端末② |

|

|

| 管理サーバー |

機器導入経過の概要

機器導入前の課題

転倒リスクなど利用者状態がわからず職員が身体的・精神的負担を感じる

① 以前からの課題は以下の2つである。

- 基本的に居室内では利用者ひとりなので、自身で移動する際の転倒リスクは高い。

- 居室内の利用者の状態がわからないことで、職員が身体的、精神的負担を感じている。

対策として、巡回回数を増やしたり、床マットセンサーを利用しているが、巡回の間に事故が発生したり、床マットセンサー鳴動時には転倒していたりと解決には至っていない。

また、巡回回数を増やすことや床マットセンサー利用での訪室回数増加による利用者の安眠妨害、職員の作業負担増加や精神的負担増加等、双方に負担を与えてしまう現状もある。

② 以前からの課題を元に施設内職員へアンケート実施。

その結果、以前から課題(居室内利用者への不安、巡回やコール対応での身体的及び精神的負担)に対してストレスを感じているがとても多い事(平均85%)もわかり、夜間の見守り業務は職員への負担が大きいことが明らかとなった。

機器導入後の経過

見守りセンサーを設置、既存の介護記録ソフトとモバイル集約

課題解決策として、

① 居室内にネオスケア(見守りセンサー)設置

ネオスケアについて ※図1参照

転倒・転落につながる危険予兆行動を検知し、モバイル端末へ通知するシステム。

- 検知項目:起き上がり、端座位/柵越え、離床、ずり落ち

- 赤外線センサーを使い、検知時はモバイル端末に音(アラーム)と映像で知らせる。

- リアルタイム映像なので即入室の可否判断ができる。

- 検知項目毎にメロディー設定ができる。

|

| 図1 ネオスケア概略図 |

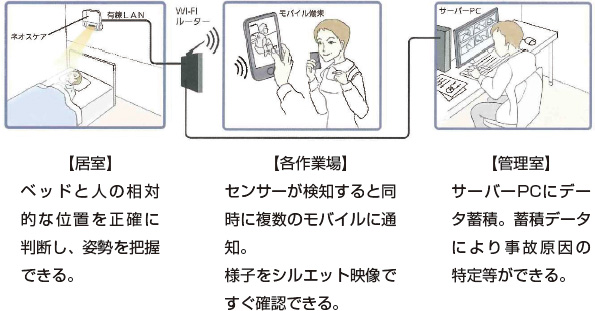

② ネオスケアとちょうじゅ(既存介護記録ソフト)の集約 ※図2参照

職員所持モバイルにネオスケアとちょうじゅ(法人で使用している介護記録ソフト)をインストールしモバイル集約する。

|

| 図2 ネオスケアとちょうじゅの集約イメージ |

以上の解決策により実現が想定される介護業務像は、以下の通りである。

- 利用者の危険予兆行動を早期に遠隔確認できる【事故軽減】

- 居室へ入らずに利用者の状況確認ができる【巡回の効率化・負担軽減】

- 見守りと記録入力がモバイル1台でどこでも可能【業務効率化】

機器活用のためのフォローアップ

職員説明会で、プライバシー取り扱いの重要性も説明

① 本事業職員説明会

本事業の目的、内容、実施概要、検証内容(収集データ)を説明実施。あわせて、ロボット使用での留意事項(人間が行う事とロボットが行う事)、プライバシー取り扱いの重要性も説明。

② ネオスケア操作説明会

設置業者より、ネオスケアの操作説明を実操作も交えて実施。

①、②とも職員勤務体制(シフト)を考慮し、各2回開催。

機器と施設・介護方法の適合

事前にメーカーが環境調査。手順書に基づき機器のセットアップ

導入する際は、事前にメーカーが環境調査を行い、設置手順書に基づいて機器のセットアップ実施。そして、検知精度に影響を及ぼさないようにメーカー委託の設置業者が設置実施。

実証評価の結果

機器導入前後の職員業務量と設置対象者の状態把握・計測

■ 実証評価ついて

ネオスケア導入前後の職員業務量及び対象者(ネオスケア設置者)の状態把握を計測し、

- ネオスケア導入における設置対象者選定→対象者への説明、同意→ネオスケア設定→ネオスケア使用開始→終了の一連業務(流れ)の明確化

- 介護職員等の業務量の変化(効率化)がもたらす効果をとりまとめる。

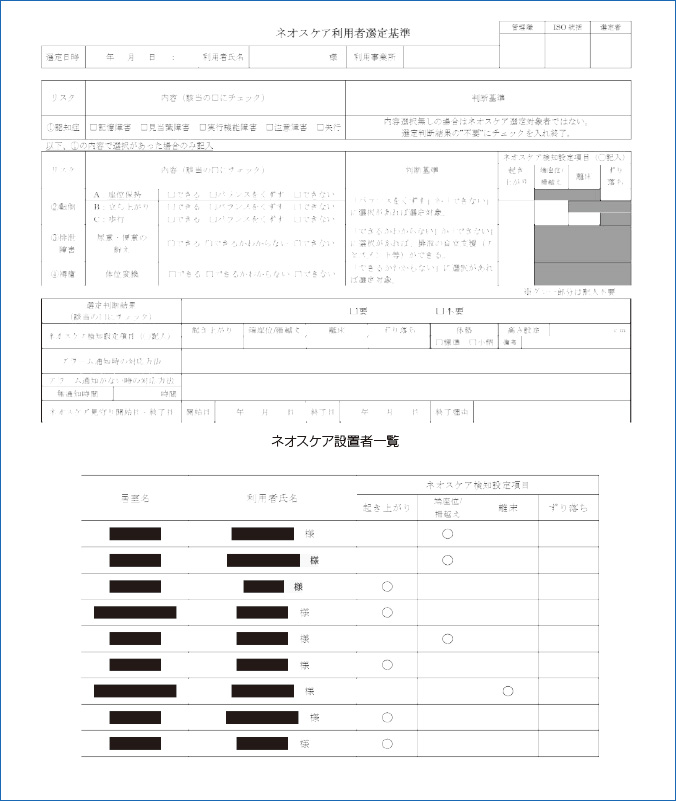

(1)対象者、評価(状態計測)期間

① 対象者は、みちのく荘利用者9名

ネオスケア設置対象者を選定するに当たり、ネオスケア利用者選定基準を作成し、設置基準の標準化を図った。

② 評価期間はネオスケア導入前12/26~1/22の4週間、導入後1/23~2/19の4週間の計8週間で実施。

(2)介護職員等の業務内容・量

ネオスケア導入前12/26~1/22の4週間、導入後1/23~2/19の4週間において、以下内容を評価(状態計測)し比較実施。

① 総歩数(日勤帯・夜勤帯の介護職員全員)

対象職員に歩数計を付けてもらい計測実施。

② 訪室回数(夜勤帯)

巡視、ナースコール、ネオスケア、センサーマットの対応(訪室)回数を集計。内容は、ちょうじゅ(既存介護記録ソフト)に対応職員が入力する。

③ 対象者離床時間(夜勤帯)

対象者の入眠から起床(離床)までの時刻測定。測定した内容は、ちょうじゅ(既存介護記録ソフト)に対応職員が入力する。

④ 業務時間等

既存の出勤簿等よりデータ収集。残業時間の減少度合を集計する。

⑤ ネオスケア導入前後の職員アンケート

ネオスケア検証開始前及び導入検証終了後のそれぞれで職員への負担増減度アンケートを実施。上記データ集計については、各管理PC保存データ及びカスタマイズしたちょうじゅ集計を実施。集計結果について、現在取りまとめ中である。

今後の課題と展望

メーカーへ改善要望と施設内のネットワーク環境整備、職員への倫理面教育

① モバイル端末でネオスケアアプリを常時起動維持をしてほしい

今回の検証期間では、モバイル端末のネオスケアアプリが、端末内の他アプリ(ちょうじゅ等)使用時や画面消灯時に終了してしまう状態であった。そのため、職員は画面消灯時や他アプリ使用時にはネオスケアアプリを起動するという作業が発生してしまった。また、この現象があることから要所での起動確認が必要となり、端末アプリを集約している反面、追加作業ができたことも事実であった。

もちろん、この件はメーカーへ改善要望としてフィードバックしているが、電源ON時は常時ネオスケアアプリは起動していること(画面上になくてもバックグラウンドで起動)は必須と感じた。

② 見守り設定(初期設定)の権限化(誰でも設定できる事は避けたい)

現状では、見守り設定(センサー開始時の検知項目選択やベッド高さ調整等)はログイン者ならどの使用者(職員)でも設定変更可能となっているため、使用者側での運用にて設定権限を決めている形であった。

人の手によって、設定権限を取り決める形だと、いわゆるヒューマンエラーのリスクが高くなので、見守り設定と実使用を切り分けて(別IDを付与する等)運用できるようにしてほしい。

③ 施設内ネットワーク環境整備(基本的に全居室内にLANジャックを付けたい)

今回の検証では、ネオスケア設置者を事前選定し、その設置者居室のみのLAN環境設定を行ったが、やはり利用者の安全確保のために早急な設置も想定されることから、基本的にセンサー本体の増設及び移動が容易にできるよう、ネットワーク環境整備を行いたい。

④ 使用する職員の倫理面教育充実

本機器は業務効率等につながるものであるが、検証前には研修会を行い、機器操作方法は勿論、職員への倫理面教育(プライバシーを取り扱っている事の重要性)も行った。

また、使用者(職員)個々のモラルになる内容ではあるが、あくまでも業務上必要な場合のみ確認等する事を大前提に定期的教育(研修等)を励行したい。