28年度 モデル1 見守り支援

株式会社 学研プラス

導入機器の概要

- 機器名:「みまもりあいアプリ」

- 機器メーカー:一般社団法人 セーフティネットリンケージ

専用アプリをスマホにインストール

協力者に徘徊者の特徴・情報を配信

「みまもりあいアプリ」は、一人歩き(徘徊)等が発生し支援が必要となった場合に、「探してほしい」ボタンを押すことで、発信地点から5キロ圏内の「みまもりあいアプリ」をインストールしたスマートフォン所有の協力者に徘徊者の特徴を示した情報を配信することが出来る仕組み(個人情報対策を徹底した仕組みになっており、対象者が無事に発見されて指定ボタンを押すと、半径5キロ圏外に、たとえ協力者が移動したとしても、配信された情報は自動的に削除される)。

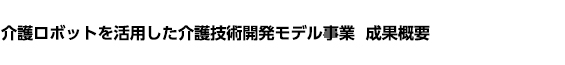

みまもりあいアプリ画面(抜粋)

機器導入経過の概要

機器導入前の課題

SOSネットワーク体制の整備・稼働が不十分な認知症患者の徘徊問題

現在の主な介護施設は、認知症患者が外出することを前提としていない安全対策(極端な言い方をすると部屋や日中においても玄関を施錠して外出できないようにする等)になっており、軽度な認知症患者及び予備軍に対しては家族も拘束を基本としない、「人格を重んじた自由な生活を前提とした安全対策」を求めるが、現時点で有効な手法はまだない状況である。

外出を前提とした安全対策がない環境下において、認知症患者の徘徊行方不明が発生すると、施設スタッフによる探索等に係る想定外の業務が発生し、多大な負担となる。さらには人命にかかわる問題であり家族の理解が得られない中の放任は責任問題に発展しかねない状況にある。

また、認知症患者の徘徊問題は、介護施設だけでなく、地域の認知症患者を介護する家庭においても大きな課題である中で、まだ多くの自治体では、SOSネットワーク体制が十分に整備・稼働していない状況があり、たとえSOSネットワークを実施していたとしても、以下の理由により有効に機能していない現状があると思われる。

- 自治体の業務時間外休日の際、周辺住民への捜索協力依頼が機能しない。(有人対応のため)

- 自治体間の越境問題。(他の自治体エリアでは周辺住民でも捜索協力依頼ができない)

- 主にメールを活用した協力依頼のため、顔写真がないなど情報が不足・メールに気が付かない等による早期発見に遅れが生じる。

- 資金に余裕がある自治体ではコールセンター(有人対応)による365日24時間対応により見守りが実施することができるが年間の運用コストは高額になると思われる。

機器導入後の経過

地域の公的機関や商店街の協力を得て実証実験

本実証実験では、特に徘徊の可能性が高い6名の利用者を中心に、見守りステッカーの貼付を行い、徘徊対策とした。

■ 主な貼付物

|

|

|

| スティック | 携帯電話 | 衣類 |

|

|

|

| 鞄 | 衣類 |

また、本実証実験のメインである「みまもりあいアプリ」は、施設内スタッフ及び地域のご協力者にインストールをしていただき、みまもり体制を構築した。今回は地域の公的機関や商店街を中心に協力を要請し、28件の施設・機関からの協力を得た。なお、商店によっては、スマートフォンを所有されていない方もいらっしゃったが、いざという時には電話やポスターの協力などほかの形で参画していただけることを約束できた。

機器活用のためのフォローアップ

スタッフに利用方法等の説明会

改良アイデアを収集

「みまもりあいアプリ」及び「見守りステッカー」の導入にあたり、施設スタッフ向けに利用方法等の説明会を実施した。また、併せてβ版の「みまもりあいアプリ」に関する意見聴取を行い、改良に向けてのアイデアを収集した。

説明会の実施概要は以下の通り。

| 開催日時 | 2016年11月28日(月) 16:00~17:00 |

|---|---|

| 開催場所 | 学研ココファン日吉 2F |

| 参加者 | 尾崎施設長、施設スタッフ(9名) 学研ココファン 小林 学研プラス 河上 セーフティネットリンケージ 高原、大森 リンクコントリビューション 海老澤 |

| 実施内容 | 1. みまもりあいアプリ、見守りステッカーに関する説明 2. 実際のアプリ・ステッカーを用いたワークショップ |

説明会及びワークショップでは、現在の見守り体制が十分でないという問題意識と、今回の実証事業への期待などの声があげられた。みまもりあいアプリ・見守りステッカーに対しては大多数の参加者に必要性を認められ、期待値の高さを伺うことが出来た。また、みまもりあいアプリに対する改善提案についても有益な情報を得た。

■ 説明会の様子

|

|

| 尾崎施設長からの挨拶 | セーフティネット 高原からアプリ・ステッカーの説明 |

|

|

| 説明会後のワークショップの様子(具体的に製品を手に取って議論) | |

機器と施設・介護方法の適合

導入研修でアドバイスを得て改良

最もニーズが高い機能を実装

スタッフ向け導入研修にて得られたアプリに対する改善アドバイスに基づき、アプリの改良を行った。

今回の改良では、最もニーズが高い点の一つであった「みまもり訓練」とわかる機能の実装を行った。また同時に声があった、配信の半径を選択できる機能(500m、5km、10km、20kmの4種類から選択する)も付与した。(下図参照)

実証評価の結果

評価指標に基づきアンケート調査で評価

モデル事業の有効性を確認

本実証実験における評価指標に基づき、学研ココファン日吉のスタッフへのアンケート調査に基づきモデル事業の評価を行った。評価結果は、概ね良好な結果であり、本事業の有効性が確認できる結果となった。

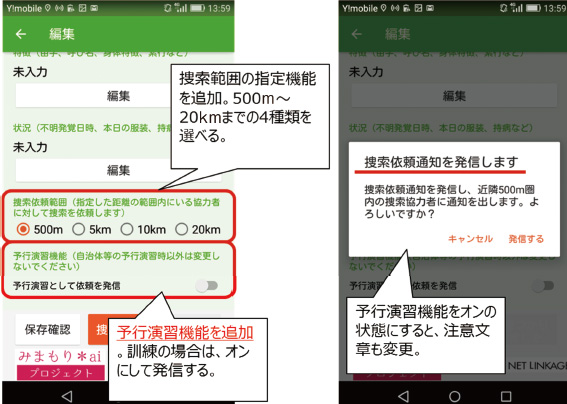

(ア)施設の介護従事者における見守りに対する安心感の変化率

施設スタッフに対して、「みまもりあいアプリ」が活用されることで、外出時の見守り対策での安心感に変化があるかどうかを確認した。アンケートの結果、実に80%近くものスタッフが、「安心感が増すとおもう」「どちらかといえば安心感が増す」と回答しており、施設従事者にとって、安心感の醸成につながりうることが確認された。

図表1:「みまもりあいアプリ」による安心感について

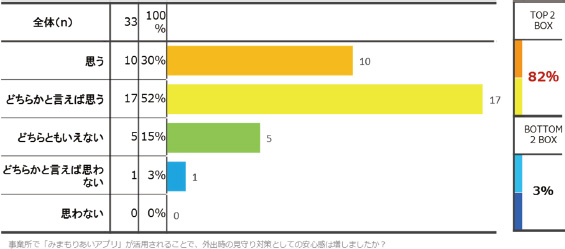

(イ)施設の介護従事者における見守りに対する満足度の変化率

見守りに対する満足度の変化を確認した。今回の日吉事業所において、これまで地域との見守りはほとんど行われていなかったため、現状に関する満足度を確認することが難しかった。そのため、満足度の代理指標として、「みまもりあいアプリ」を活用することで、今後地域とのつながりを持つことができるかどうかを確認した。

アンケートの結果、全員が地域とのつながりを持つことができそう、という極めて良好な回答結果を得ることができた。2月のみまもり訓練当日の際にも、徘徊(模擬)者が地域商店を通るたびに、みまもりステッカーを利用して事業所に電話がかかってきた。スタッフには、電話がかかってくる、地域の方が協力してくれているというのが極めて新鮮な体験であったようで、電話がかかってくるたびに歓声が上がった。このような結果からも期待が高まったのではないかと思われる。

図表2:「みまもりあいアプリ」を活用して地域とのつながりができると思うか。

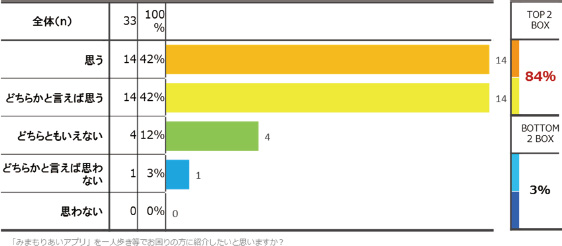

(ウ)アプリを他者に紹介したいと思うかどうかの口コミ力

一連の実証実験・模擬訓練を通して、具体的な利用シーンが想像できるようになったためか、紹介したいという口コミ力は極めて高く、全体の80%以上が、紹介したいと思う・どちらかといえば思うという回答であった。

図表3:「みまもりあいアプリ」を紹介したいと思うか

(エ)「みまもりあいアプリ」のインストール状況

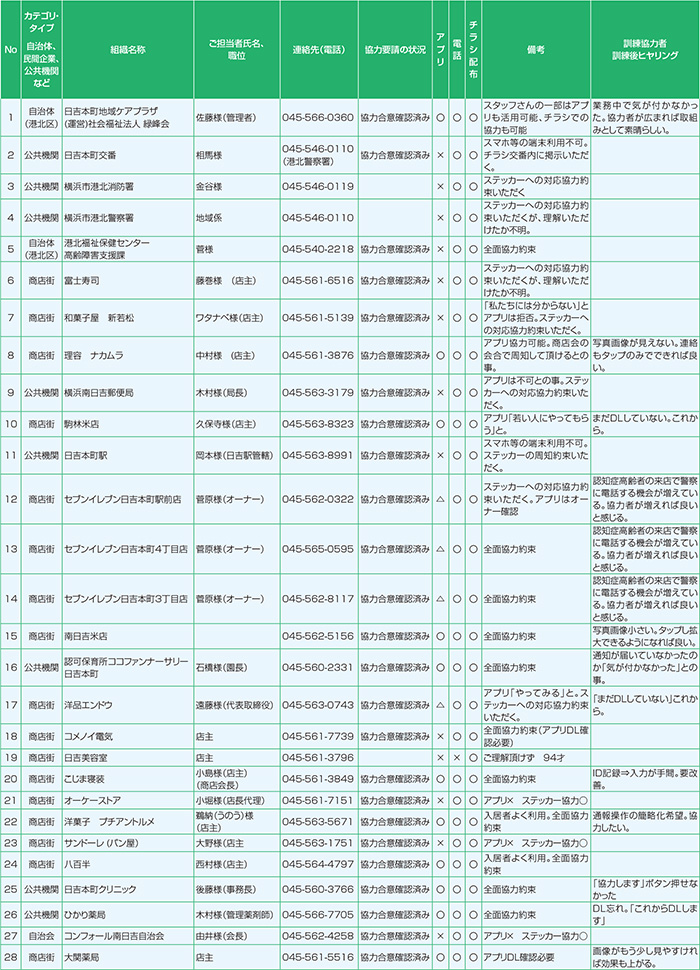

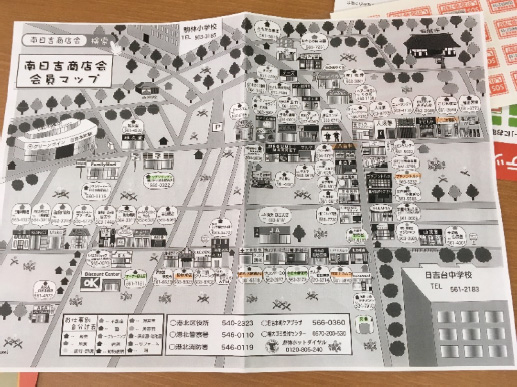

今回の実証実験では、特に地域の商店街の方を中心にアプリのインストールに協力いただいた。結果、実証実験期間中に、38名の方にインストールいただいた(システム解析結果より算出、38名には施設スタッフ含む)。商店街の方の中には、協力の意向を示していただいたにもかかわらずフューチャーフォン(ガラケー)であるためにアプリへの協力ができなかった方も複数名いらっしゃった。アプリでの協力が難しい方には、今後のいざという時のチラシ配布や電話での協力などで意向を確認することができ、結果的に28件もの関係機関との関係を構築することができた(図表4)。

特に商店街など、比較的高齢者が多いと思われる対象者においては、ガラケーでのメール対応ができることなど、今後の課題と考える。

図表4:協力機関一覧

図表5:日吉地域の商店街マップと協力いただいた店舗(マーカーしている店舗が今回の協力者)

(オ)期間中のSOS配信に対する応援状況(地域参加の状況により変更あり)

2月のみまもり訓練に関して、アプリでの反応状況についてシステムで解析を行った。結果、以下の通りの反応であった。

図表6

| 指標 | 実績 |

|---|---|

| ① 地域のアプリインストール件数 | 38件 |

| ②「協力します」押下件数 | 20件 |

| ③ 発見された件数 | 3件 |

(備考)①、②には施設内のメンバー(スタッフ)も含む

今後の課題と展望

一般向けの有効な周知方法について十分な検討が必要

本実証実験においては、すべての評価指標において良好な結果を得ることができ、極めて有益性の高いモデル事業であったと考える。一方で、実証を行う過程において様々な改善点も確認でき、今後さらなる介護従事者の支援ツールとしての改良を重ねていきたい。「みまもりあいアプリ」「見守りステッカー」「地域連携」について、主な今後の課題は次の通りである。

(ア)「みまもりあいアプリ」について

2月に実施したみまもり訓練を通じて、特に地域の協力者から有力なアドバイスを得た。特に多かった声として、

● アプリ上に表示される写真が小さい。写真を大きく表示する、タップして拡大できるようにするなどがほしい。

● アプリで表示されたIDをメモして電話をすることが面倒。アプリから、直接電話ができるようになるとよい。

という声が聞かれた。大変有益な示唆であり、今後のさらなる改善点としたい。

(イ)「見守りステッカー」について

ステッカーに関して、技術的な指摘は特になかった。ただし、電話をかける際に、IDが10桁連続して並んでいると、間違いやすいという指摘があった。例えば5桁ずつとして真ん中にスペースを空けることで、電話をかける際に間違えにくい工夫を考えたい。

※ 青枠の10桁のIDが、いざ電話を掛けるときに間違えやすい。

(ウ)地域連携について

今回、地域関係者の中でも特に商店街の方々を中心として協力を得ることができた。一方で、一般の方などへの周知は具体的にどのような方法・機会で行っていけばよいのか、その有効な方法について十分検討ができていない。ポスターなど告知物の準備はできたため、これらを活用して一般の方への周知を図っていきたい。同時に、メディア等への露出により、広範囲な周知の方法についても探索していきたい。